「家のつくりようは夏を旨とすべし」

という言葉を聞いたことがありますか?

鎌倉時代の随筆家 吉田兼好が「徒然草」の第55段で記した言葉です。

そして、「夏を旨とすべし」のあとには「冬はいかなる所にも住まる。暑き頃、悪き住居は堪へ難き事なり」と続きます。

この言葉から、高温多湿の日本では夏をベースにした風通しの良い家づくりというのが基本だったということがわかります。

冬は寒いけど、厚着をしたり火を焚くなりすれば寒さをしのぐことはできるが

エアコンや扇風機などなかった時代の夏の暑さはどうにもならない

だから、家は夏の暑さ対策が重要でした。

実際、伝統的な木造住宅は風通しをよくするための隙間が設けられています。

これは、木造軸組工法、在来工法と呼ばれています。

構造躯体のあちらこちらに隙間をつくり風通しをよくし木造がしっかりと乾燥し

丈夫で長持ちするつくりになっています。

ところが寒冷地、とくに北海道では夏をベースにした風通しのよい家というのは死活問題になります。

北海道はかつて「蝦夷地」と呼ばれあまり人が住んでいませんでした。

明治政府は開拓使を設置して、蝦夷地を北海道と改め北海道の開拓を本格的に始めました。

そして、人が移り住むようになりましたが、開拓が始まった当初は本州の住宅構造がそのまま持ち込まれていました。

つまり、夏をベースにした風通しの良い家です。

極寒の地で風通しのよい家・・・

当時の北海道の人にとって冬は寒いのが当たり前

寒さを我慢するのが当たり前の時代でしたが

「住まいを少しでも暖かくしたい」という道民の願いから

1953年(昭和28年)に「北海道防寒住宅建設等促進法」通称「寒住法」が制定され

北海道の気候に適した防寒住宅の建設がはじまりました。

当時はもみ殻やオガクズを壁や天井裏に敷き詰めて断熱材にしていましたが

昭和40年代になってからは、グラスウールや発泡スチロールが断熱材として使用されるようになりました。

また、1973年(昭和48年)には第一次オイルショックにより石油価格が急騰し

省エネが求められるようになり、住宅の断熱性能向上が省エネ政策の一環として

注目されるようになりました。

そして、1980年(昭和55年)に日本初の旧省エネルギー基準が制定!!

日本で初めて断熱性能に関する基準が設けられましたが

この基準では寒冷地の住宅性能を強化することが目的で

全国的は適用には至らず地域ごとの断熱格差が課題として残りました。

ここまで日本の断熱の歴史を辿ってきましたが

日本の住宅の断熱基準は、長らく見直しが行われず

ほったらかしとされてきました。

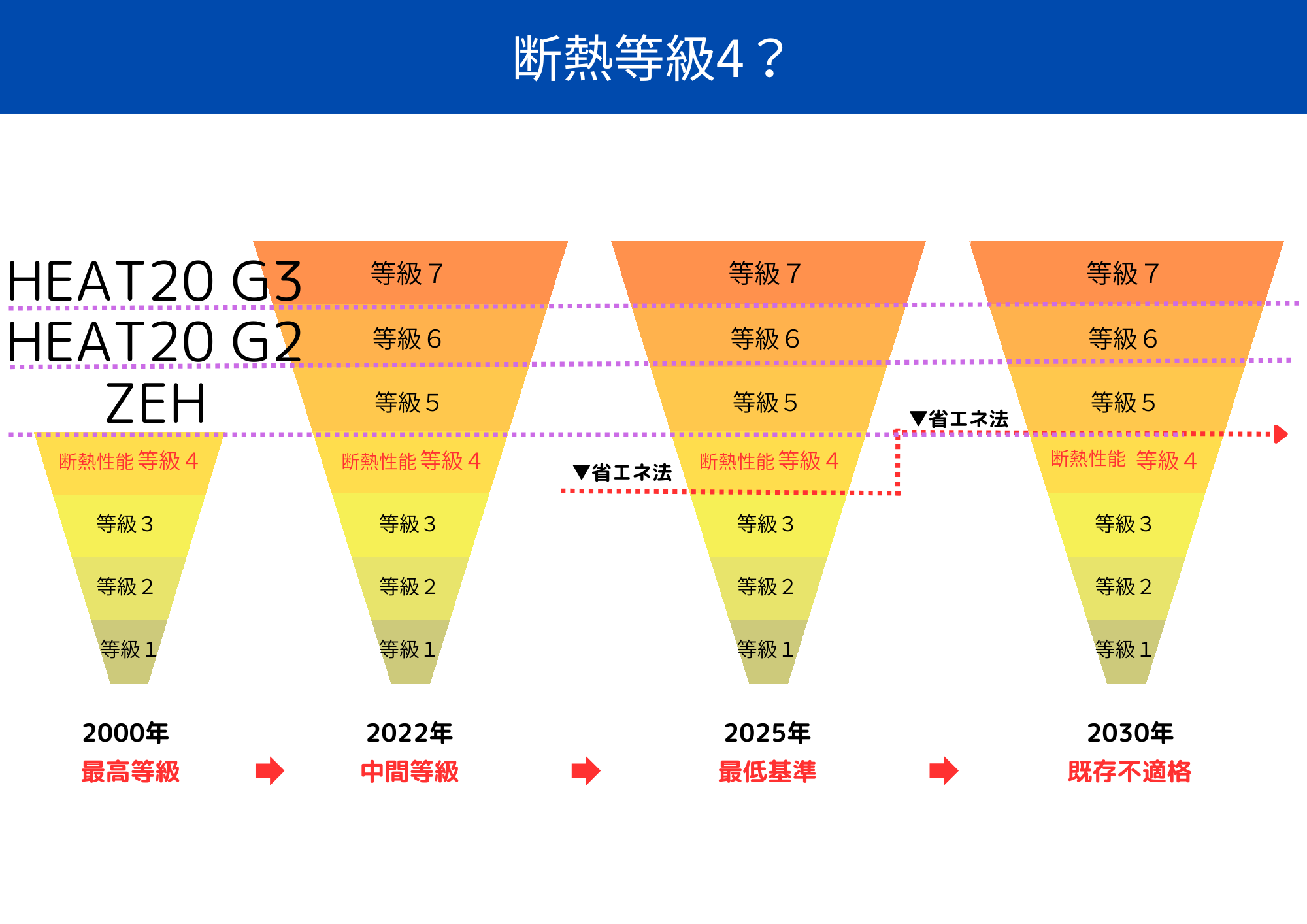

しかし、2022年に「改正建築省エネ法」が公布され

2025年4月以降は新築住宅の断熱性能が引き上げられ

「断熱等級4」以上を満たすことが義務化されました。

そして、5年後の2030年には「ZEH基準レベル」の「断熱等級5」へと引き上げられる予定です。

ということは、5年後には「ZEH基準」「断熱等級5」は最低レベルの断熱性能となってしまいますので

断熱リフォームをご検討中であれば

「ZEH基準」以上の「HEAT20 G2レベル」の「断熱等級6」以上の断熱性能リフォームでなければもったいないです。

LIXILのまるごと断熱リフォームは

今のお住まいを「HEAT20 G2」「断熱等級6」の

高性能住宅にリフォームできます。

ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

一覧へ戻る